こんにちは♪

笹塚コンムジカピアノ教室の野田佳奈美です♪

今回は、

「お子様が音符が読めない」事案についてお話ししてみようと思います。

※音符というと、音の名前と音符の種類(4分音符、8分音符など)の情報がありますが、音の名前に焦点を当てます

ピアノを習い始めてから身につけた方が良い能力の最も大事な事柄の1つに

音符が読めるようになる!!

ということがあります。

音が読めるようにならなければ、人生という長い目で見たときにピアノを弾き続けるということを楽しむことに制限がかかります。

最初は耳からのみで弾けるようになったとしても、同時に楽譜を読んで自分で練習できるようにならないと人生を通して長く自由に弾いていくのが難しくなります。

ピアノを習い始める年齢は早い子で3歳。

私が個人的にレッスンを始めやすいなと感じているのが4歳です。

3歳の子は、白黒の楽譜を見て音の高さなどを認識して音符を名前を読み分けるのは難しいことが多いので、

私がレッスンする場合は音の名前別に色を分けて読み分けをしています。

そして徐々に色を外していき、色なしでも音符の名前が分かるように導いていきます。

外すのは4歳になってしばらくしてからが多いです。本当に少しずつ少しずつ。。

4歳から始める子は初めから色はつけないで、白と黒の音符たちを見て読み分けが出来るようにしていくことが多いです。

ここでスムーズに行くこともあれば、ト音記号のレとミの音の違いがなかなか分からない子もいます。

繰り返し繰り返しやっても分からない。。

かなり個人差があります。

けど!!

ここで焦ってはダメ!!

カードやワークブック、一緒に楽譜を読むなど色々な手を使って出来るように繰り返します。

そして、少しでもできたら、

めちゃくちゃ褒める!!!

※本当に嬉しいので、あえて褒めるというよりは自然に喜びの声を本人に伝えています💖

本人自身で読めないからといって、

何歳になっても音符に色をつけ続けたり、音の名前を先生が全て声で歌ったりしてしまうと、、

曲は弾けてるけど、音の名前が実は読めてない!!!!

という現実が待っています。

そもそも音符を読む習慣がついていない。。

1番驚いたのは、引き継ぎで受け持った小学校高学年の生徒さんがブルグミュラーを弾いていて、全ての音符にカタカナで音の名前を書いていたことです。

ある意味、それで弾けるのはすごいなと思いましたが、

その方法で通用するのはここまでのレベルまでではないかなと思います。

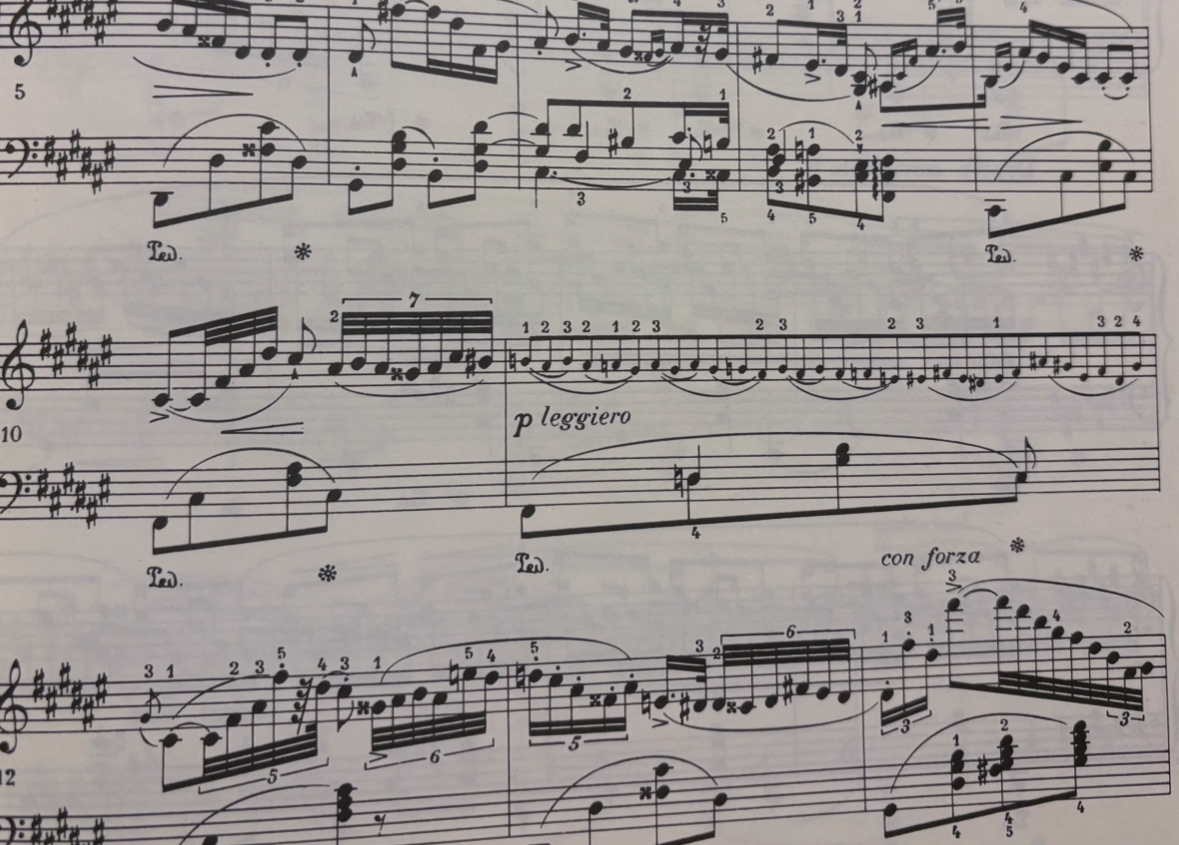

例えば、ここから進んでこの方法でショパンの曲を弾くのは至難の業です。

小品だとしても、複雑な装飾音、右手のメロディだけでなく左手の音形も複雑に変化して、臨時記号の移り変わりも激しくなり。。等々

それを全てカタカナにしてそれを頼りに弾いていく、自分の力で楽譜に書いてあることを形にしていくことはできないです。

少しずつ少しずつ、先生や周りの方が口移しのように弾いてあげて記憶とともに弾いていくというのは出来ると思いますが、途方もない時間がかかりますよね。。。1曲弾けるようになるまで。。

自分の気持ちのままに一人で弾くのが難しくなって、誰かの力がないと弾きたい曲が弾けないという状態になってしまいます。

ピアノのを弾けることの良さの一つとして、一人でも、幸せを感じられるほどの楽しさを得られることがあります。

なので、

せっかくピアノを習うなら、それが出来るようにしてあげたいですね。

もう少し大きくなってからピアノを始める場合、またずっと読めない状態から音符を読めるようにしていく場合は、

ワークや聴音をしたり(音を聞いてノートに書く)、今はアプリもあるので、音よみ訓練のアプリをダウンロードしてもらってお家でゲーム感覚でやってもらうなど策を講じています。

もちろん、レッスンの時だけ取り組んでも出来るようにならず、お家でもコツコツ楽譜の音を読んで(最初は大変だけど)いくことがとても大切です!!!

ひらがなが読めるようになるのと同じで、ずっと続けていたら、あれ。。なんか読める。。。という感覚が訪れますので、あきらめずに続けてコツコツ取り組むことが重要です!!

それこそ

一度楽譜が読めるようになったら一生の財産となります!

音楽が傍にある素敵な人生を♪

コメント